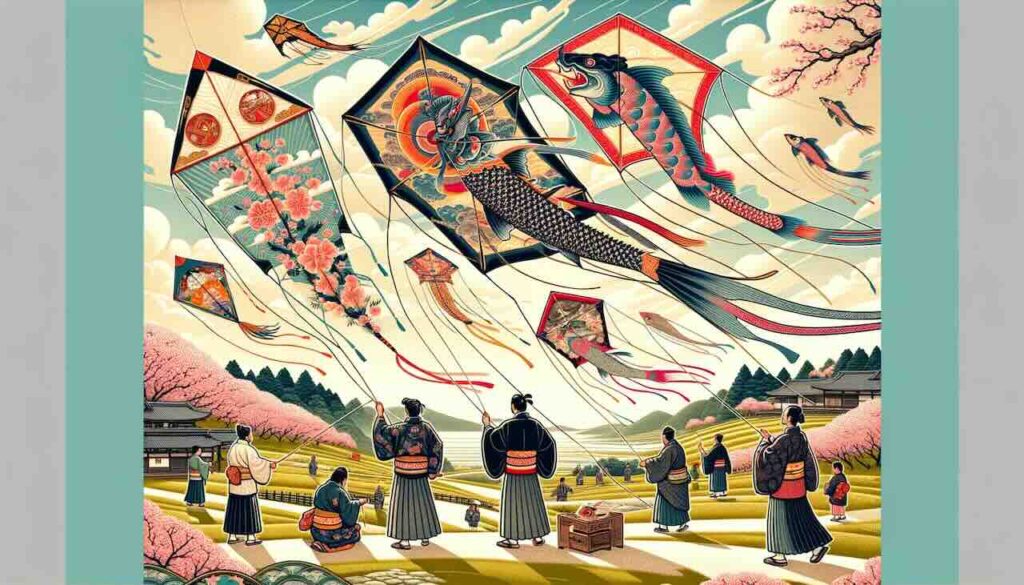

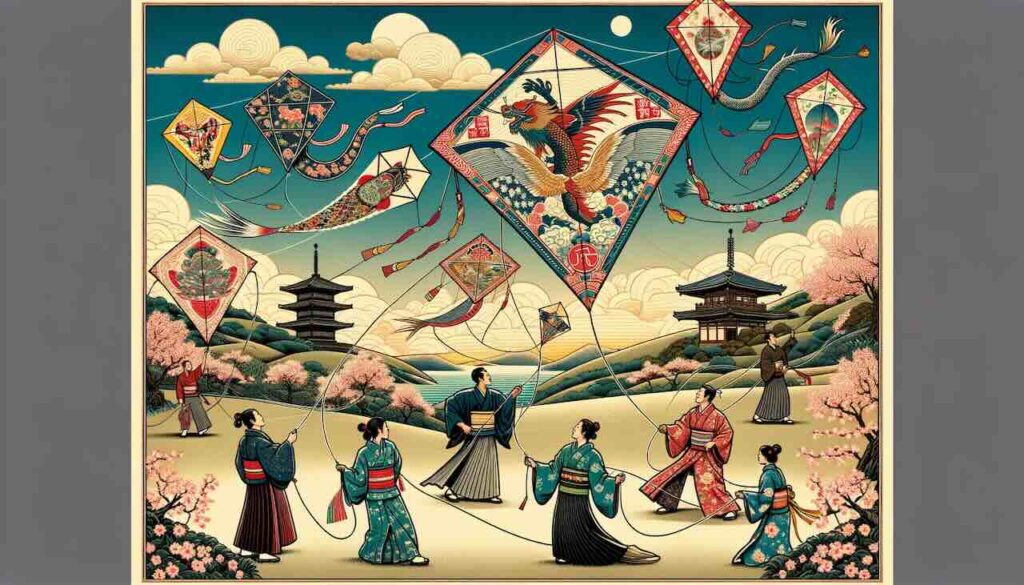

江戸時代、凧揚げが庶民のあいだで大流行していたことをご存じでしょうか。実はその人気が行き過ぎた結果、幕府から「凧揚げ禁止令」が出された時代がありました。ところが、庶民はしたたかにこの統制をすり抜け、「いかのぼり」と名を変えて凧を揚げ続けたといわれています。

この記事では、江戸の凧揚げ文化と禁止令の背景、そして現代との違いを歴史的視点から詳しく解説します。

結論:いかのぼりは、禁止令をかわすための“偽名”だった

江戸時代の凧揚げブームに対し、幕府は火事や賭博のリスクから規制を強化しました。その結果、庶民は「いかのぼり」という名前を使って凧揚げを継続。これが単なる言い換えではなく、庶民の知恵としたたかさを象徴する逸話として語り継がれています。

凧揚げが禁止された背景とは?

幕府が凧揚げを禁じた最大の時期は、1842年、徳川家慶の治世に行われた「天保の改革」の一環としてのことでした。具体的には以下の2つの理由があります。

- 賭博行為の温床

- 喧嘩凧などで勝敗を賭ける者が現れ、庶民の間で凧揚げが賭博の手段になっていました。幕府はこれを風紀の乱れとみなし、取り締まりの対象としました。

- 火事の発生リスク

- 当時の江戸は木造家屋が密集していたため、凧が屋根に落ちたり、凧糸が絡んだことによる火種が大火に発展する可能性がありました。

「いかのぼり」という呼び名のトリック

「いかのぼり」は本来、魚を模した吹き流し(現代の鯉のぼりに近い)を指す言葉でした。しかし、庶民は凧のことをあえてこの名前で呼ぶことで、「これは凧ではない」と主張し、禁止令の網をかいくぐろうとしたのです。

この言葉遊びは、単なる冗談ではなく、幕府の権力に対抗する民衆のしたたかな文化的抵抗でもありました。

👉 凧の名前の由来や日本への伝来については、凧揚げの名前の由来は?日本にはいつ伝わった?いつからあるの? に詳しく解説されています。

👉 江戸の民衆文化と女性芸能の変遷については、芸者はいつから存在する?起源と歴史、日本文化における役割をわかりやすく解説もご覧ください。

現代のいかのぼりと凧揚げの違い

現在では「いかのぼり」という言葉は一般的に使われず、「鯉のぼり」として端午の節句に登場する形に変わりました。一方、凧揚げはお正月の遊びやレジャー、イベントとして定着しています。

また、火災や事故を防ぐために以下のような安全対策も講じられています。

- 電線の近くでは凧を揚げない

- ガラス繊維やナイロンなど切れにくい素材の凧糸を使用

- 凧揚げ専用の広場や公園の整備

たとえば、静岡県の「浜松まつり」や新潟県の「白根大凧合戦」など、現在も大規模な凧揚げ行事が地域文化として受け継がれています。

幕府と庶民の“せめぎ合い”としての禁止令

この凧揚げ禁止令は、単なる遊びの取り締まりにとどまらず、江戸時代における幕府の統制の一例としても興味深いものです。政治的な引き締めの中で、庶民たちは言葉や形を工夫しながら、生活の中の楽しみを守ろうとしました。

👉 庶民と行事の関係に興味がある方は、花まつりとは何か?意味や由来、甘茶の風習まで仏教的に詳しく解説も参考になります。

また、「いかのぼり=凧揚げ」という“言葉のトリック”には、どこかエイプリルフールの起源とは?どこの風習で、なぜ嘘をつく日になったのかを解説のような文化的な“嘘”の楽しみとも共通する空気があります。

まとめ

- 凧揚げは江戸時代の庶民に人気だったが、天保13年に幕府が禁止令を出した

- 理由は賭博行為の拡大と火災リスクの高まり

- 庶民は凧を「いかのぼり」と呼び、言葉で規制をかわした

- 現代では凧揚げは安全面に配慮され、地域の伝統行事としても継承されている

- 文化とは、時に権力との駆け引きの中で、工夫とユーモアで守られてきたものである

カイト 凧 三角凧 カラフルカイト たこあげ 子供、大人 と初心者のための凧 紙鳶 凧揚げ 微風で揚がる

Amazonで見る