「江戸時代って、医者になるのに資格いらなかったの?」

「ヤブ医者が多かったって本当?」

そんな素朴な疑問に、当時の医療制度や背景を通してわかりやすく答えます。

結論:身分を問わず医者になれたが、ヤブ医者も多く幕府は制度整備を始めていた

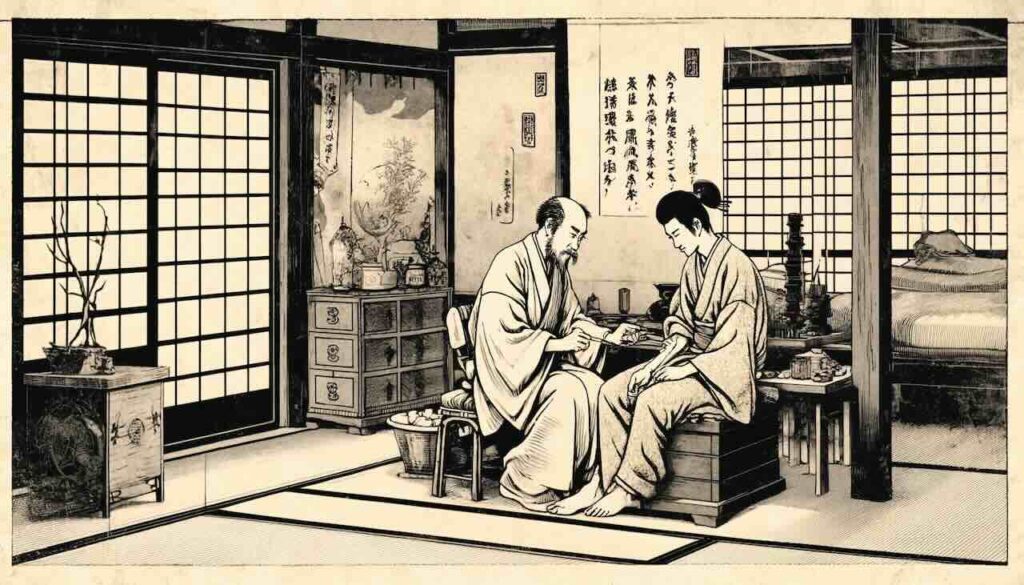

江戸時代には国家資格制度が存在せず、武士・町人・農民にかかわらず医者になることが可能でした。

一方で、詐欺的な開業や民間療法の横行もあり、いわゆる“ヤブ医者”が大きな問題となっていたのも事実です。

誰でもなれた?江戸時代の医者になる条件

師弟制度と藩の許可で開業

- 医学は「口伝」と「実地指導」で伝えられるのが一般的。

- 許可制ではあったが、学問よりも経験と紹介が重視された世界でした。

- 武士出身の藩医もいれば、町人・百姓出身の町医者も多数存在。

ヤブ医者の実態:自由の裏に潜んだリスク

知識不足と詐欺行為

- 医学書を読めないまま「自己流」で診療する者も。

- 健康不安を煽って高価な薬を売るなど、悪質な例も多く報告されています。

民間療法と迷信

- 薬草・呪術・祈祷などが入り混じる治療が横行。

- 「お札で治す」「湯治で何でも治る」といった根拠のない療法も信じられていました。

幕府の対策:ヤブ医者対策として行われた施策とは?

医師登録・身元の管理

- 各藩や町で「医者帳」や「名簿登録制度」が導入。

- 身分詐称や無資格開業を防ぐため、医師に住所や素性の申告を求めました。

医学館の設立と教育の整備

- 幕府直轄の医学館(医学所)では、儒学・漢方を中心とした体系的教育が行われていました。

- 藩校にも「医学寮」「薬園」などが設置され、教育と実習が同時に行われていました。

こうした教育制度の整備は、江戸幕府を築いた将軍たちの文化政策の一環でもありました。

蘭学の導入と解体新書

- 杉田玄白・前野良沢らが翻訳した『解体新書』(1774)は、日本における西洋解剖学の出発点。

- 漢方との併用や論争もありましたが、蘭学(西洋医学)の導入により医療の客観性が大きく進展しました。

例:蘭学医と漢方医が同じ患者に対して異なる診断をし、幕府から調停が入った記録もあります。

医書の普及と啓蒙

- 一般向けに書かれた『養生訓』(貝原益軒)などは、健康管理や生活習慣の啓発に寄与。

- 庶民の間でも「食養生」や「冷え対策」といった考え方が広まりました。

現代との比較と制度の萌芽

- 医師免許はなかったが「選別と格付け」の動きは始まっていた。

- 登録制度、教育機関、出版の整備により、「信頼できる医師」と「そうでない医師」の線引きが行われ始めたのです。

まとめ

- 江戸時代は身分に関係なく医師になれるが、ヤブ医者問題も深刻だった。

- 幕府は登録制度・教育機関・医書出版など、医療の質向上に着手していた。

- 蘭学の導入や『解体新書』の出版は、近代医学への転換点でもある。

参考文献・出典

- 杉本つとむ『江戸時代の医者と医学』(平凡社、1993)

- 国立国会図書館デジタルコレクション:「江戸時代の医療制度」

- 高橋義雄『医は仁術なり』(吉川弘文館、2005)

- コトバンク『杉田玄白』『解体新書』項目

- 文部科学省・高等学校日本史教科書編集資料(2022年版)