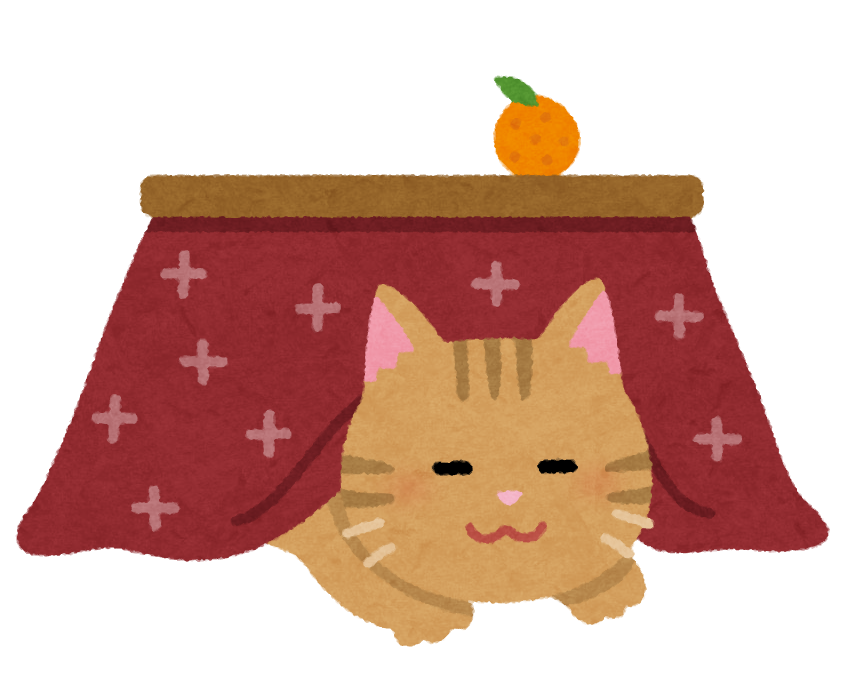

寒い冬になると日本の家庭で欠かせない存在となる「こたつ」。

その独特な暖かさと家族団らんを生み出す空間は、日本文化の象徴的な冬の風景として世界でも知られるようになってきました。

この記事では、こたつの起源・歴史的進化・海外事情・国際的広がりまで詳しく解説します。

結論:こたつは日本独自の文化だが、類似の暖房文化は世界各地にも存在する

- こたつは日本の「床文化」と「集う文化」が育んだ独自の暖房器具

- 世界にも類似する構造や目的を持つ暖房文化は存在する

- 近年は海外でもこたつが注目されつつある

こたつの起源は鎌倉時代まで遡る

こたつの原型は約700年以上前の鎌倉時代(1185年〜1333年)に登場した「火燵(ひだて)」にあります。

- 当初は囲炉裏の上に板を置いて暖を取る仕組み

- 炭火を使用し、貴族や武士階級が主に利用

- 床座文化に合わせて、自然と足元を温める構造が発展

当時の火燵は高級家具であり、庶民が利用するようになるのはもう少し後のことです。

江戸〜昭和時代にこたつは大きく進化

- 江戸時代(1603年〜)

「堀こたつ(掘りごたつ)」が誕生し、床に掘り込みを作って足を入れる構造が普及。 - 昭和初期

電気こたつが登場し、火の危険性が低減。より安全で家庭向けに普及拡大。 - 現代

デザイン性・省エネ性能・サイズバリエーションが飛躍的に向上。リビング・一人暮らし・オフィス用など多様化。

こたつは単なる暖房器具を超え、家族団らんや心地よい居場所を生む文化的家具へと進化しました。

世界にも存在する「こたつ的文化」

こたつと全く同じ形ではありませんが、類似の暖房文化は世界中に存在します。

イラン|コルシ(Korsi)

- テーブル下に炭火や電熱器を置き、厚手の布団をかける

- 寒冷地の家庭で長年愛用される伝統暖房

- 機能的にはこたつに非常に近い

スペイン|ブラセロ(Brasero)

- テーブルの下に火鉢や電熱器を置いて暖を取る伝統的暖房文化

- 家族が自然と集う点でも共通点あり

韓国|オンドル(床暖房)

- 床そのものを温める暖房方式

- こたつのような布団文化とは異なるが「床で暖を取る文化」という意味で近い

北欧|厚手ラグ文化

- 断熱性の高いラグ・カーペットの上で暖を取る文化が定着

- セントラルヒーティングの普及で足元暖房は少ないが、室内で集う文化は強い

海外でのこたつ人気と普及の現状

こたつは今や日本文化の象徴的アイテムとして海外でも徐々に注目を集めています。

- 日本アニメ・ドラマを通じて「こたつ文化」が認知拡大

- 海外在住の日本人家庭での利用も増加

- DIYでこたつを自作する外国人愛好家も登場

- 電圧規格の違いや配送コストが普及の障壁となることも

特に冬の厳しい地域では、こたつ独自の快適性が高く評価されつつあります。

こたつが持つ文化的価値

- 団らん・家族時間を象徴する家具

- エネルギー効率の良い「部分暖房」の先駆け

- 床文化・座文化と融合した独自の生活様式

- 日本的「省スペース・合理性美学」の象徴

こたつは単なる暖房器具にとどまらず、人と人の距離を縮める「共有空間の象徴」でもあります。

まとめ

- こたつは鎌倉時代の火燵が起源、日本独自の文化として発展

- 世界にも似た構造の暖房文化が存在(イラン・スペインなど)

- 近年はSNS・日本文化ブームを通じて海外でも注目度上昇

- こたつは暖房を超えた「家族と心の距離を温める家具」である

寒い季節にこたつでぬくもりを感じる文化は、今後ますます国境を越えて広がっていく可能性を秘めています。