春になると一部のお寺で見かける「花まつり」。きれいな花々で飾られた小さなお堂に、像に甘茶をかける人たちの姿を見て「何の行事?」と気になった方も多いのではないでしょうか?

この記事では、「花まつり」とは何か、その意味や起源、なぜ甘茶をかけるのかといった疑問を、仏教文化の背景とともに丁寧に解説します。

結論:花まつりはお釈迦様の誕生日を祝う仏教行事

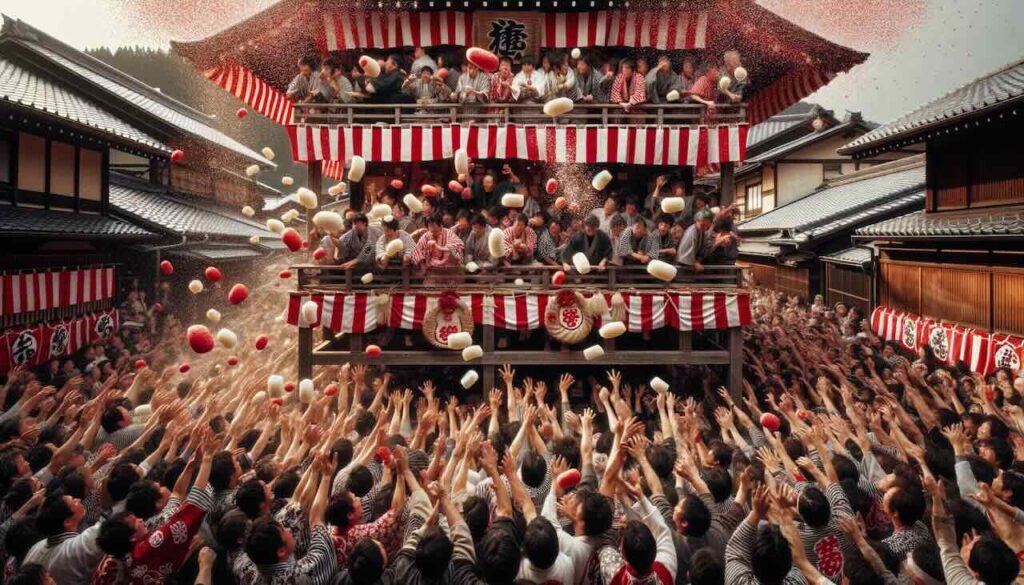

花まつりは、正式には「灌仏会(かんぶつえ)」といい、お釈迦様の誕生日である4月8日を祝う仏教の年中行事です。日本では「花まつり」という親しみやすい名称で知られ、寺院では花御堂(はなみどう)に誕生仏を安置し、甘茶をかけてお参りする風習があります。

お釈迦様の誕生と花まつりの由来

お釈迦様(ゴータマ・シッダールタ)は、紀元前5世紀ごろにインドのルンビニーで誕生したとされています。誕生の際、天から花が降り、龍が甘い雨を降らせたという伝承があり、それにちなみ花で飾り、甘茶をかけるのが花まつりの基本スタイルになりました。

この「甘茶をかける」行為は、まさに天からの甘露(かんろ)を再現しているのです。実際には甘茶はアジサイ科の植物の葉を乾燥させたお茶で、強い甘みを持ちます。

花御堂(はなみどう)と誕生仏

花まつりでは、お釈迦様の生誕を表す小さな仏像(誕生仏)を、花で飾った小さなお堂「花御堂」に安置します。この像は右手を天に、左手を地に向けた独特のポーズをしており、「天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)」と産声をあげたという逸話を象徴しています。

参拝者は誕生仏に甘茶をそっとかけて祝福し、自らも甘茶をいただいて身体健全を祈願します。

家庭でできる花まつりの楽しみ方

最近では、家庭用の小さな誕生仏像や甘茶のティーバッグが販売されており、家庭でも手軽に花まつりを楽しむことができます。仏教を身近に感じるきっかけとして、春の行事に取り入れてみるのもよいでしょう。

- 甘茶はノンカフェインで小さなお子様にもおすすめです。

- 家族で命の大切さや思いやりを考える時間にするのも素敵な過ごし方です。

花まつりと仏教行事のつながり

花まつりは日本仏教における重要な年中行事の一つであり、釈迦の誕生を祝うことで仏教の原点を見つめ直す機会となります。

このように、仏教の文化や行事には深い意味や歴史があります。他にも、例えばお寺に伝わる武装僧兵についても仏教文化の側面から知ることができます。詳しくは、『僧兵はいつからいる?役割は何?戒律はどうなっている?』もぜひご覧ください。

まとめ

花まつりは、単なる春のイベントではなく、お釈迦様の誕生を祝う大切な仏教行事です。甘茶や花御堂、誕生仏には、それぞれ仏教的な意味と物語が込められています。現代では家庭でも簡単に楽しめるようになっており、春の訪れとともに仏教文化に触れる貴重な機会となるでしょう。