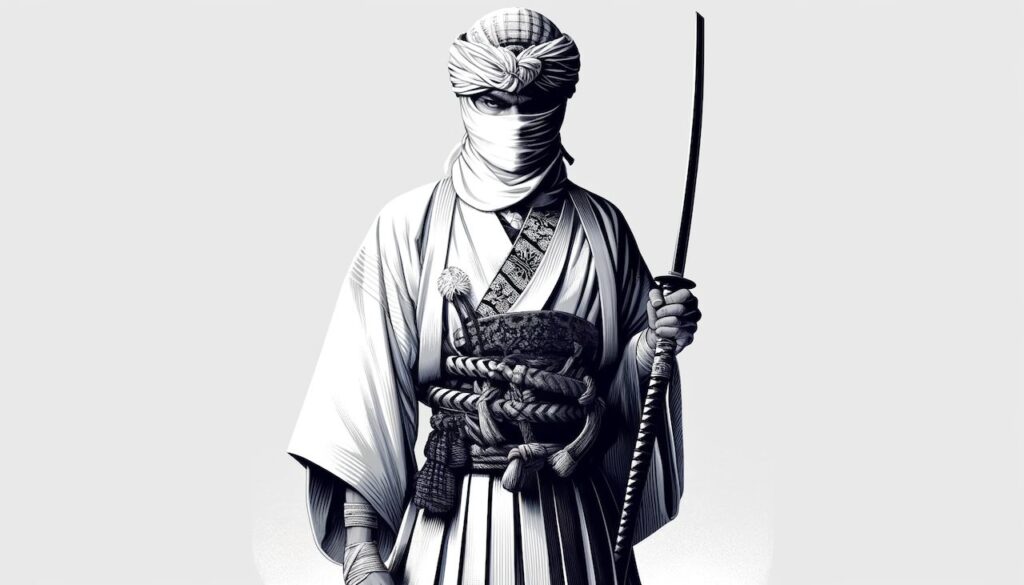

「僧兵(そうへい)」という言葉に、どんなイメージを持っていますか?

仏教の僧侶でありながら武器を持って戦う――そんな矛盾したような存在が、実際に日本史には存在しました。

この記事では、僧兵がいつから登場し、なぜ戦いに関わるようになったのか。そして、仏教の戒律との関係や、日本文化に与えた影響までをわかりやすく解説します。

結論:僧兵は平安末期に登場した「武装僧侶」だが、その存在は日本仏教の特異性を映し出している

僧兵とは、寺院を守るために武装し、時に政治や軍事にも関与した仏教僧です。彼らの存在は、日本独自の宗教観や神仏習合、そして戒律の柔軟な解釈を象徴しています。

僧兵の起源:比叡山に現れた「武装した僧侶たち」

僧兵の登場は、平安時代末期(11世紀頃)にさかのぼります。

この頃、京都の北にある比叡山延暦寺は、莫大な寺領と政治的影響力を持ち始めていました。

当時の寺院は、仏教の修行場というだけでなく、大名並みの領主でもありました。寺を守る必要があったため、僧侶たちが自ら武装し、集団として組織化されていきます。これが僧兵の始まりです。

比叡山の僧兵は「山法師(やまほうし)」と呼ばれ、神輿を担いで朝廷に押しかける「強訴(ごうそ)」などの強硬手段でも知られました。

僧兵の役割:寺を守り、時には権力と戦う

僧兵の基本的な役割は以下の通りです:

- 寺領や財産の防衛

- 自衛的な立場で、土地や信徒を外敵から守った

- 宗派間の対立や政治への介入

- 南都(奈良)と北嶺(比叡山)で仏教宗派が対立し、衝突することも

- 武士との同盟・抗争

- 時の権力者と手を組んだり、時に反旗を翻したりするなど、軍事的プレイヤーとしても行動

とくに有名なのは、延暦寺や興福寺、東大寺の僧兵で、彼らは武士と同様に戦場に立ち、政治のバランスにも影響を及ぼしていました。

僧兵と仏教の戒律:なぜ武器を持てたのか?

仏教の基本的な戒律では「不殺生(ふせっしょう)」=殺してはならない、という掟があります。

では、なぜ僧兵は武器を持ち、戦えたのでしょうか?

その背景には、日本独自の「神仏習合」や「現世利益信仰」の発展があります。

- 仏法を守るための例外的措置

- 僧兵は「仏法と寺領を守る正義の戦い」として武装を正当化した

- 実際の戦闘は非僧侶が担当することも

- 僧兵といっても、実際には俗人や元武士である場合も多く、僧籍を持たない者もいた

このように、現実的な防衛と宗教的な理想のあいだで、戒律は「柔軟に解釈」されていたのです。

関連リンク:お寺と神社の違いと信仰の背景を解説

僧兵が日本史に与えた影響

僧兵の存在は、日本史にさまざまな影響を与えました。

- 寺院勢力の強化と腐敗

- 僧兵の武力は、寺院を単なる宗教機関から「戦う権力者」へと変化させました

- しかし、強権化が進むと、民衆との対立や内紛も多発

- 武士階級の成長に影響

- 僧兵の戦術や軍事的組織が、武士文化や兵法に影響を与えた面もある

- 戦国時代の混乱

- 宗教勢力による軍事介入は、戦国期においては不安定要因にもなり、一部は信長などにより徹底弾圧された

結果として、江戸時代には幕府の統制下に置かれ、僧兵は姿を消すことになります。

現代への問いかけ:僧兵の意義とは?

現代では僧兵のような存在はありません。しかし、彼らの歴史は次のようなテーマを私たちに投げかけてきます。

- 宗教と暴力の関係

- 宗教者が武力に関与することは許されるのか?

- 戒律の柔軟性と実践

- 戒律は時代や社会によってどう適応されるべきか?

これらの問いは、現代の宗教や倫理の問題にも直結しています。

関連リンク:花まつりの由来と仏教行事の意味

関連リンク:長谷寺の由来と信仰の広がり

まとめ

僧兵は、仏教の僧侶でありながら武力を持ち、寺を守り、政治にも影響を及ぼした日本史上の特異な存在です。

その姿は、日本の仏教がいかに現実に即して発展してきたか、また宗教と社会がいかに結びついてきたかを示す貴重な事例です。

宗教と暴力、戒律と現実。

この難題に真正面から向き合った存在だからこそ、僧兵の歴史は今もなお私たちに深い問いを投げかけてくれるのです。