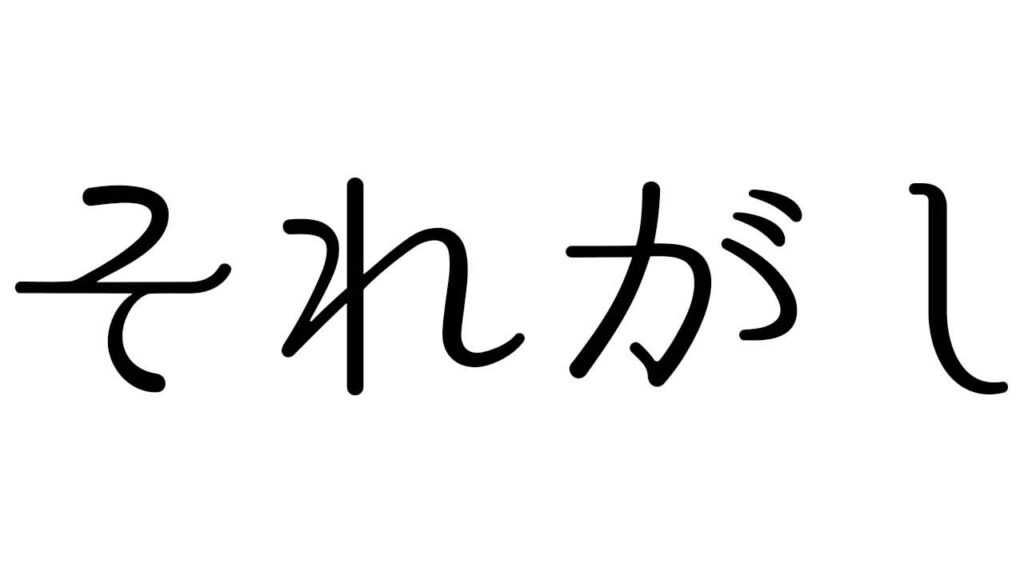

時代劇や戦国ゲームで、「それがしが参る!」というセリフを耳にしたことはありませんか?

初めてこの言葉に出会ったとき、私は「時代劇っぽくて格好いいな」と思ったのを覚えています。普段の生活では絶対に使わないからこそ、非日常感があって強く心に残るのです。

結論:「それがし」は武士が使った古風な「私」の一人称

「それがし」は、古語における一人称=「私」の表現のひとつ。

中世から江戸時代にかけて武士が好んで使った言葉で、現代ではほぼ死語に近い存在です。

ただし、アニメやゲーム、時代劇では「古風で威厳のあるキャラづけ」にぴったりなため、今もなお生き続けています。

「それがし」の意味と語感の魅力

辞書的な意味は「私」。ただしニュアンスは単なる一人称以上です。

- 礼儀と謙遜をにじませつつも、威厳を帯びている

- 「それがしが参った」「それがしの名は〜」といった決まり文句に使われる

現代の「俺」「僕」よりもはるかに格式を感じさせ、聞く人に時代背景を想像させる力を持っています。

語源には諸説ある

- 「そのわし」説

「その」+「わし」が変化して「それがし」になったとする説 - 「某(それがし)」説

古文書の「某=名を明かさない人」が転じたとする説

どちらにしても「控えめに名乗る」という武士らしい姿勢が色濃く残っています。

いつから使われていた?

- 平安末期〜鎌倉時代:武士が台頭し、一部で使用開始

- 室町〜江戸初期:最盛期。武士や町人も含め浸透

- 江戸中期以降:衰退。「拙者」「私」に置き換わる

- 明治以降:日常から消滅。フィクションの中だけで残存

つまり「それがし」は、まさに武士の世に似合う一人称だったのです。

武士の精神や価値観については 武士道の本質とは?精神性・現代との違い・誤解をわかりやすく解説 にも詳しくまとめています。

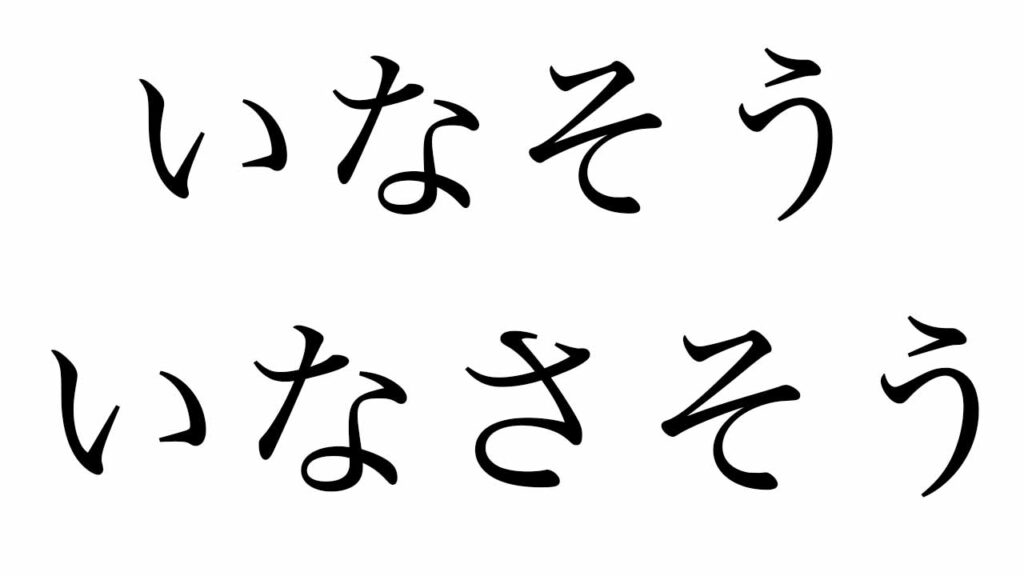

現代で「それがし」は使える?

正直、日常会話で「それがし」と言えば違和感しかありません。

ですが、特定のシーンではむしろ味わいを生みます。

- 戦国ゲームやアニメのキャラ台詞

- 歴史テーマパークの殺陣演出

- SNSやチャットでのネタ的な一人称

現代日本語というより「演出用の日本語」として、クールで渋い響きを楽しむ存在になっています。

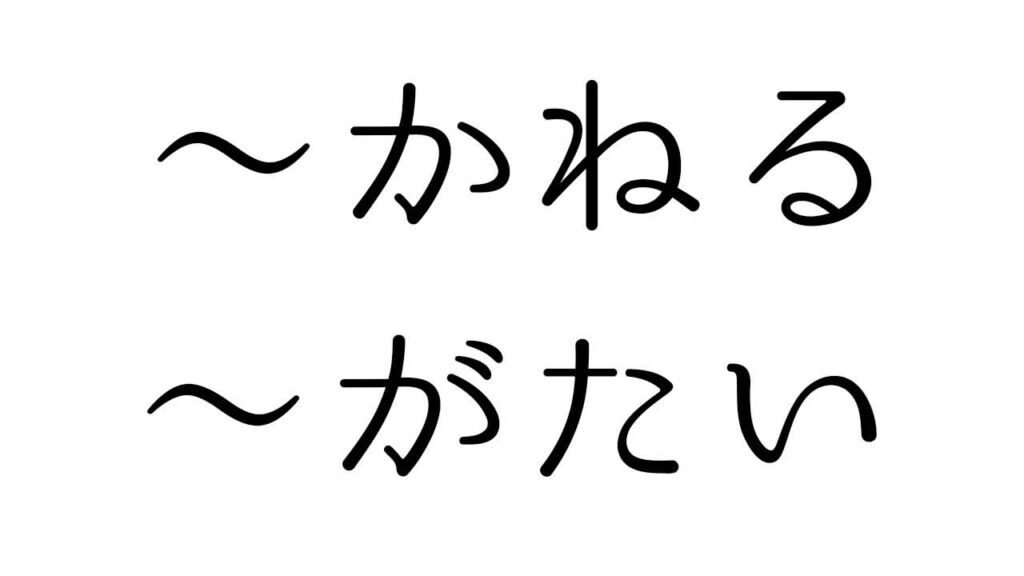

他にもあった武士の一人称

- 拙者:へりくだった武士の一人称

- 我/余:古典文学でよく使われた

- 朕:天皇が唯一使う格式最高の一人称

- 某(それがし):匿名や身元を伏せる意味でも

身分や立場に応じて一人称が変わるのは、まさに階層社会らしい日本語の特色です。

西洋との違いに興味がある方は、武士道と騎士道の違いとは?精神性・死生観・宗教の比較でわかる本質 もあわせて読むと面白いでしょう。

まとめ:「それがし」に宿る武士の精神

- 「それがし」は武士が使った古風な「私」

- 江戸中期以降は廃れたが、時代劇やフィクションで生き残る

- 語源は諸説あるが、控えめな名乗りの精神が込められている

- 今では演出用の日本語として楽しむ存在

次に時代劇を観るときは、「それがし」という一人称にぜひ注目してください。

そこには、ただの代名詞ではなく、武士たちの精神性と礼儀が凝縮されているのです。

武士の起源を解きあかす ──混血する古代、創発される中世 (ちくま新書)

Amazonで見る