「禅」という言葉、なんとなく聞いたことはあるけど、実際に「どこから来たの?」「誰が始めたの?」と聞かれると戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。

実は、禅は単なる「座禅」や「無の境地」というイメージにとどまらず、日本の文化や美意識にも大きな影響を与えてきた重要な思想です。

この記事では、禅の起源から日本への伝来、文化への影響までを、歴史に沿ってわかりやすく整理します。

結論:禅はインド発祥 → 中国で禅宗に発展 → 日本で独自文化と融合

禅は、インドの仏教に端を発し、中国で「禅宗」として体系化され、日本には12世紀ごろに伝来。武士の精神文化や茶道、芸術にも深く影響を与え、日本独自の「禅の世界」が形成されました。

禅のルーツはインド仏教

禅の起源は、古代インドの仏教にあります。中でも、瞑想(ディヤーナ/禅那)を重視する修行法が「禅」の原型です。

この瞑想中心の仏教が中国に伝えられ、達磨(だるま)というインドの僧が6世紀頃に中国の少林寺で「面壁九年」と呼ばれる厳しい座禅修行を行い、そこから「禅宗」が生まれたと伝えられています。

この段階で、禅はすでに「師から弟子へ直接体得をもって伝える」独特のスタイルを確立していました。

中国での発展と思想の確立

唐の時代(7〜9世紀)になると、禅宗は急速に広がります。特に慧能(えのう)という禅僧が登場し、以後の中国禅は「南宗禅(頓悟)」を中心に展開しました。

公案(こうあん)と呼ばれる禅問答による修行法もこの時期に確立。さらに、臨済義玄や洞山良价といった高僧により、後の臨済宗・曹洞宗の流れが生まれました。

禅宗は、形式や経典よりも、日常の中に仏性を見出すという実践主義が特徴です。

日本への伝来と二大宗派の成立

12世紀末から13世紀初頭、日本の僧侶たちは中国へ渡り、禅宗を学び持ち帰ります。

- 栄西(えいさい):臨済宗を日本に紹介し、京都に建仁寺を創建。

- 道元(どうげん):曹洞宗を学び、福井に永平寺を創建。

特に道元は、「只管打坐(しかんたざ)」という「ただ座ること」に徹する教えを説き、日本的な禅思想を深めていきました。

関連リンク:座禅の起源と歴史をわかりやすく解説

鎌倉時代:武士文化と禅の結びつき

鎌倉時代に入ると、臨済宗を中心に禅宗は武士階級に広まり、幕府の保護を受けて発展します。建長寺、円覚寺などの禅寺が建立され、五山制度と呼ばれる寺院の序列化も進みました。

この頃には、禅僧による五山文学(ごさんぶんがく)も盛んになり、書道・詩・画といった文化の発信地としての役割も担っていきます。

室町〜江戸時代:禅と日本文化の融合

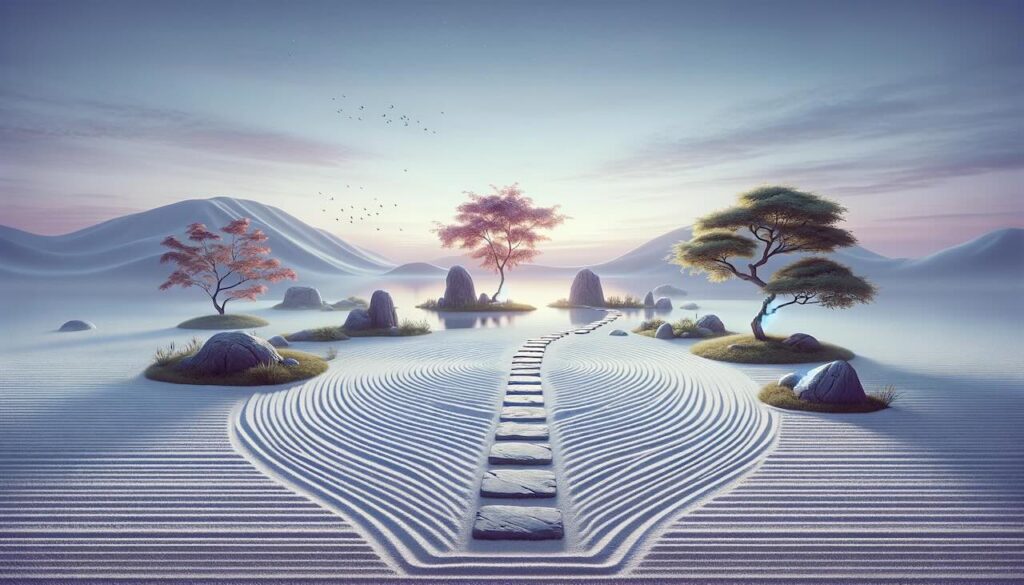

室町時代には、禅の思想は茶道、庭園、能、建築などと融合し、日本文化の中核を形成していきます。

- 茶道:村田珠光や千利休によって、禅的な「わび・さび」の美学が洗練される

- 庭園:枯山水や石庭に代表される「無」の表現が生まれる

- 能楽:静と動、沈黙と間の美が禅と響き合う

江戸時代には、白隠慧鶴(はくいんえかく)や盤珪永琢(ばんけいえいたく)などが登場し、庶民にも禅の教えが広まりました。

関連リンク:花まつりの仏教的背景を解説

関連リンク:僧兵の歴史と戒律の矛盾

現代の禅とその国際的広がり

現代においても、禅は仏教や宗教という枠を超え、「マインドフルネス」や「禅思考」といった形で世界中に影響を与えています。

特に、欧米では座禅(Zen meditation)がビジネス界や心理療法の一部として受け入れられており、ハーバード大学やGoogleでも取り入れられています。

また、日本国内でも、写経・座禅体験・禅寺でのリトリートなどが人気を集めています。

関連リンク:お寺と神社の違いと参拝作法の解説

まとめ

禅は、単なる仏教の一派にとどまらず、日本人の精神性や文化の奥深さを形づくる重要な要素です。

その歴史をたどれば、インドから中国、そして日本へと受け継がれ、武士から茶人、庶民へと広がりながら、今なお生きた思想として息づいています。

忙しい現代だからこそ、「禅」のもたらす静けさや気づきが、あらためて注目されているのかもしれません。