ニュースや訃報記事などで目にする「荼毘に付す(だびにふす)」という言葉。ふだん使うことはあまりないものの、丁寧な言い回しとして確かな意味と背景があります。

この記事では、「荼毘に付す」の意味や語源、使い方、火葬との違い、そして仏教との関係まで、わかりやすく丁寧に解説します。

結論:「荼毘に付す」とは、亡くなった人を火葬することの敬語表現

「荼毘に付す」とは、亡くなった人を火葬することを丁寧に表現した言葉です。形式張った言い方ではありますが、新聞やニュース、弔辞などではよく用いられています。

たとえば、

「○○氏は遺族に見守られながら、静かに荼毘に付された。」

といった使い方をされます。

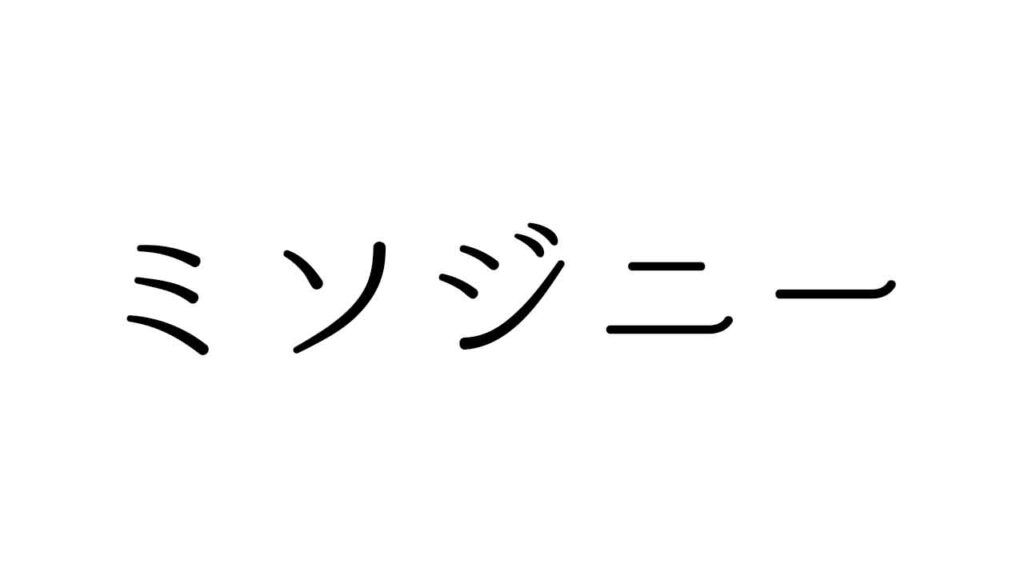

語源:「荼毘」はサンスクリット語に由来する仏教語

「荼毘」は、古代インドのサンスクリット語「daha(燃やす)」を語源とする仏教語で、「火葬」や「焼却による弔い」を意味します。仏教が伝来した奈良時代以降、日本でも「遺体を火で弔う」ことが主流となり、「荼毘に付す」という言い方が根付いていきました。

この語には単なる物理的な「焼却」ではなく、死者の魂の浄化と、あの世への旅立ちを見守る意味も込められています。

火葬と「荼毘に付す」の違い

結論から言えば、「火葬」は一般語、「荼毘に付す」は敬語・文語表現です。どちらも同じ意味ですが、使われる文脈が異なります。

| 用語 | 意味 | 使用場面 |

|---|---|---|

| 火葬 | 遺体を焼く行為全般 | 会話・書類・行政用語など |

| 荼毘に付す | 火葬するの敬語表現 | 弔辞・訃報・ニュース |

現代日本における火葬の流れ

日本は世界でも有数の火葬率を誇る国で、現在は99%以上の遺体が火葬によって弔われています。

火葬の一般的な流れは以下の通りです。

- 遺体を火葬場に搬送

- 火葬炉で1〜2時間かけて焼却

- 骨上げ(遺骨を箸で拾い、骨壷へ納める)

- お墓や納骨堂に埋葬

こうした流れの中で「荼毘に付す」は、遺族や関係者が静かに故人を見送る様子を表すために使われます。

供養文化としての背景には

お彼岸とは何かを解説した記事

でも紹介されている仏教の考え方が色濃く反映されています。

海外との比較:土葬・鳥葬・水葬との違い

火葬が一般的な日本に対し、他の国や宗教では異なる葬送文化があります。

- 土葬:キリスト教・イスラム教圏で主流。遺体を棺に納めて土に埋葬。

- 鳥葬:チベット仏教の一部。遺体を鳥に捧げて自然に還す。

- 水葬:インドのヒンドゥー教などで見られ、川や海に遺体を流す。

それぞれの葬送方法には、死後の魂の行方や自然とのつながりに対する宗教的な信念が深く関係しています。

「荼毘に付す」が使われる具体例

文語的で少しかしこまった表現ですが、以下のような場面で使用されます。

- 著名人の訃報報道

例:「○○監督は都内で家族に見守られながら荼毘に付された。」 - 歴史記述や伝記作品

例:「織田信長の亡骸は本能寺で荼毘に付されたと言われている。」 - 仏教関係者の法話や葬儀の挨拶文

仏教と火葬のつながり

仏教では、肉体は一時的なものであり、魂こそが真の存在とされます。肉体を荼毘に付すことは、「この世の執着を断ち、魂を浄化させて来世へ導く行為」として位置づけられています。

お釈迦さま自身も荼毘に付されたとされており、その法要を起源とするのが「花まつり」です。

花まつりの意味と由来についてはこちら

まとめ:言葉の意味を知ることで、故人への敬意が深まる

「荼毘に付す」は単なる火葬を表す言葉ではなく、故人への敬意、そして宗教的な思想や文化の蓄積が反映された表現です。

- 「火葬する」の丁寧な言い換えとして用いられる

- 仏教由来の語で、サンスクリット語が語源

- ニュースや弔辞など、改まった文脈で用いられる

- 日本文化や供養の背景を理解するうえでも重要なキーワード

この言葉を知っておくことで、日々のニュースをより深く読み取れたり、仏教行事の理解が進んだりするかもしれません。亡くなった方への敬意と、残された人々の心をつなぐ言葉として、大切にしたい表現です。

新明解国語辞典 第八版 青版

Amazonで見る