忍者といえば手裏剣。子どもの頃、誰もが一度は憧れたあの「投げる刃物」ですが、実際に手裏剣がいつ生まれ、どのように作られ、どんな種類があるのかご存じでしょうか?

この記事では、手裏剣の歴史や発明者の説、作り方や種類までを、初心者にもわかりやすく整理してご紹介します。

結論:手裏剣は平安末期〜鎌倉初期に登場、忍者が実戦用に発展させた武器

もともとは武士の隠し武器として使われ始めた手裏剣は、やがて忍者によって改良され、実戦的な投擲武器へと進化しました。とくに伊賀流などの流派では、手裏剣術として体系化されていたとされています。

手裏剣の起源はいつ?

手裏剣の起源については明確な記録が残っていませんが、平安時代末期〜鎌倉時代初期(12世紀ごろ)に登場したと考えられています。最初は「投げ釘」「隠し釘」などと呼ばれ、武士や忍者が予備武器として携帯していました。

江戸時代になると、忍者の存在とともに手裏剣の使用が広く知られるようになり、手裏剣術としても発展していきます。

忍者の背景や歴史については、以下の記事も参考になります。

👉 忍者は実在した?いつからいたの?忍者の歴史をわかりやすく解説します。

発明者は誰?伊賀流の藤林保武が改良したという説も

手裏剣を最初に発明した人物は定かではありませんが、伊賀流の忍者「藤林保武(ふじばやしやすたけ)」が、手裏剣の形状やバランスを改良し、実戦用に最適化したという説があります。

また、甲賀流や風魔流などでも独自の手裏剣術が存在しており、それぞれに異なる形状や投げ方が伝えられていました。

手裏剣はどうやって作る?

伝統的な手裏剣は、鉄や銅などの金属を加工して作られていました。

- 金属板を星型や十字型に切り出す

- 鍛造・焼入れにより硬度と刃をつける

- 中央に穴を開けて重心を調整

- 表面を研磨して完成

現在では演武用・玩具用にゴムやプラスチック製のものもあり、安全に手裏剣ごっこを楽しむことができます。

手裏剣の種類と特徴

手裏剣には複数の種類があり、形状によって飛び方や刺さりやすさが異なります。

- 十字手裏剣(卍型)

- 最も一般的。安定して飛び、刺さりやすい

- 八方手裏剣

- 刃が多く、回転力と刺突性が高い

- 佐目手裏剣(Y型)

- 独特な形で刺さる確率が高く、制止力も強い

- 枡手裏剣(ますしゅりけん)

- コンパクトで携帯しやすく、隠しやすい

このように、用途や流派に応じて使い分けられていました。

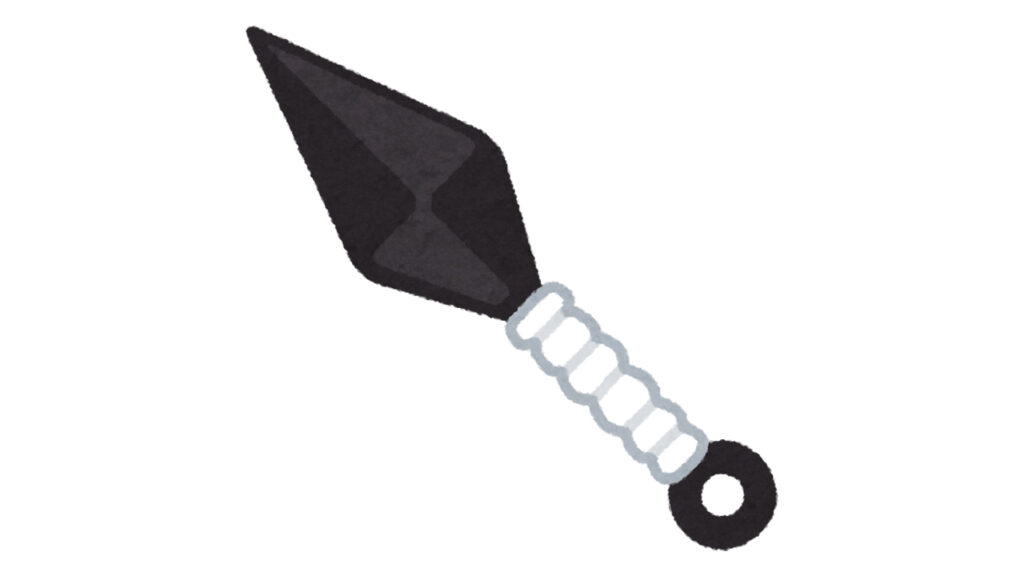

手裏剣とあわせて知っておきたい「クナイ」

手裏剣と並ぶ忍者道具に「クナイ」があります。こちらも投擲武器や近接戦闘用の道具として重宝されていました。

👉 クナイはいつできた?誰が発明したの?どうやって作る?クナイの起源と歴史を解説します。

まとめ

手裏剣は、平安時代末期から使われ始めた日本独自の武器で、忍者によって改良され、体系的な技として発展しました。素材や形状によって使い方が異なり、現代でも文化的なアイコンとして多くの人に親しまれています。

忍者の世界やその技術に興味がある方は、手裏剣だけでなくクナイや忍者術についてもぜひ学んでみてください。