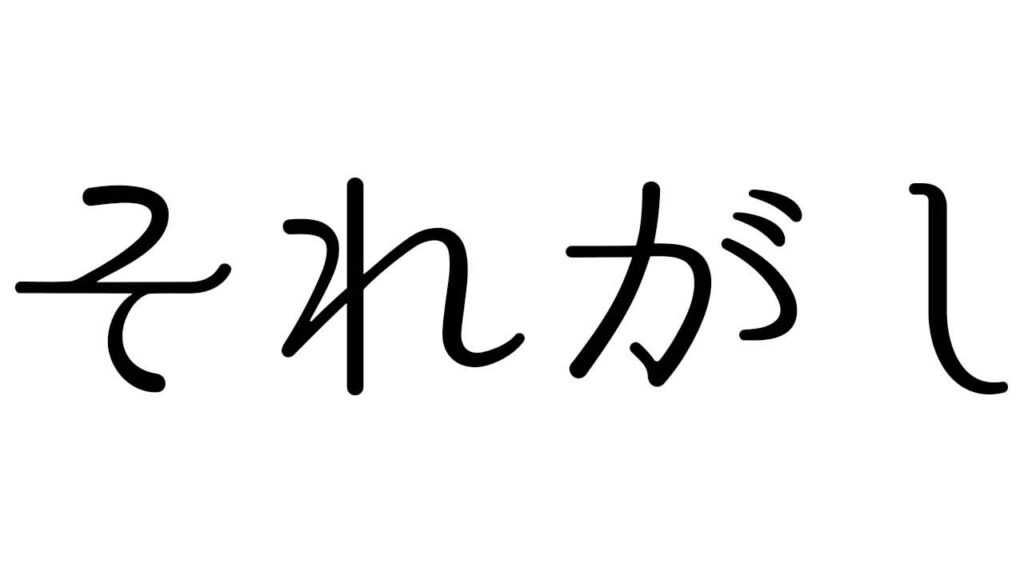

時代劇や歴史アニメでたまに耳にする、「それがし」という一人称。

「それがしが参る!」というセリフに、どこか凛とした響きを感じたことはありませんか?

現代ではほとんど使われることのないこの言葉、実は日本の歴史や武士文化と深く関係しているのです。

今回は、「それがし」の意味や語源、歴史的背景から、現代での使われ方までわかりやすく解説します。

結論:「それがし」は武士が使った古風な「私」の一人称

「それがし」は、古語における一人称、つまり「私」の表現の一つです。特に中世〜江戸時代の武士が用いた言葉で、現代の日本語ではほぼ死語に近い存在となっています。

ただし、時代劇・ゲーム・アニメといったフィクションの世界では、今も“古風でカッコいい一人称”として生き続けています。

「それがし」の意味と語感の魅力

まず、辞書的な定義を確認すると、

- 「それがし」=「私」を表す古語表現

- 格調高く、相手との距離を保つ礼儀正しいニュアンスを含む

たとえば、「それがしが参った」や「それがしの名は〜」のように使われ、礼儀と謙遜を含みつつも威厳がある響きが特徴です。

現代の一人称「俺」や「僕」よりも、遥かに時代背景や身分階層を意識させる言葉なのです。

語源は?どうして「それがし」になったのか

語源には諸説ありますが、有力な説は以下の2つです。

- 「そのわし」→「それがし」に変化した説

- 「その(指示語)」+「わし(私)」が融合・転訛した形

- 「それが(某)」という表現が変化した説

- 古文書などで「某(それがし)」は「匿名」「名を明かさぬ者」の意味で使われていた

このように、はっきりとした起源は不明ですが、「自分の名を控えめに名乗る」というスタンスが込められていたようです。

いつから使われていたのか?歴史をたどると…

「それがし」は日本の中世文学や軍記物に登場し、次のような時代の流れを辿っています。

- 平安末期〜鎌倉時代:武士階級が台頭し、一部で使われ始める

- 室町〜江戸初期:最も一般的に用いられる時代。武士・町人問わず浸透

- 江戸中期以降:廃れ始め、「拙者」「私」などの表現に置き換えられる

- 明治以降:完全に日常語から消滅、文学やフィクションの世界で残存

このように、「それがし」は武士が武士らしく生きていた時代にこそ自然に使われていた言葉だったのです。

この背景にある武士の価値観や精神性については、以下の記事が詳しく解説しています:

👉 武士道の本質とは?精神性・現代との違い・誤解をわかりやすく解説

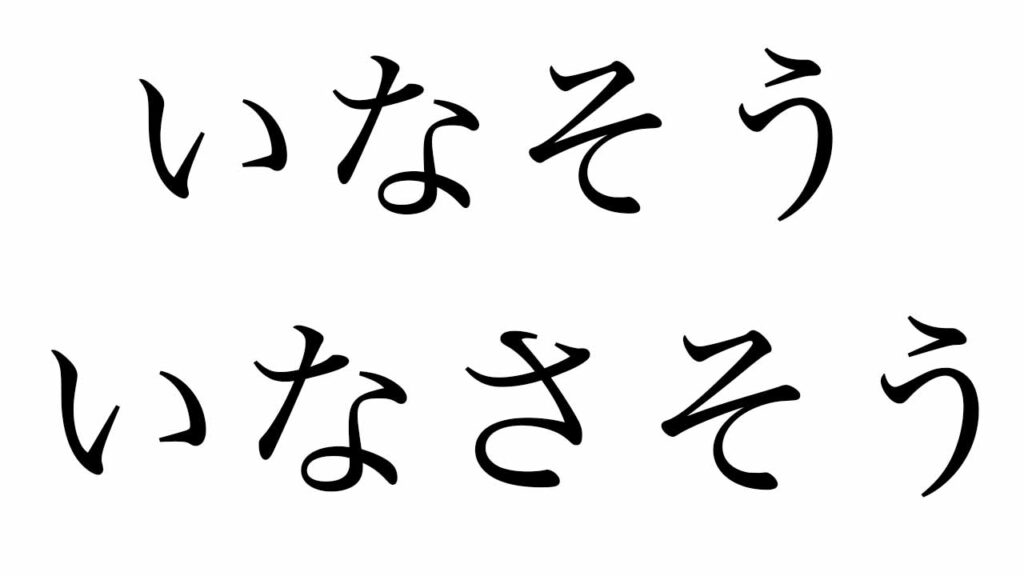

現代で「それがし」は使えるのか?

正直に言えば、現代のリアルな会話で「それがし」を使うと違和感しかありません。

とはいえ、以下のような場面では意外と活躍します。

- 時代劇や戦国系ゲームでのセリフ回し

- アニメでのキャラクター演出(例:剣豪キャラ)

- 歴史テーマパークや殺陣の演出セリフ

- SNSやチャットでのネタ的な一人称表現

つまり「それがし」は、もはや現代日本語というより演出用の日本語。その“ズレ”こそが面白く、「クール」「渋い」「ネタ感がある」などの魅力につながっているのです。

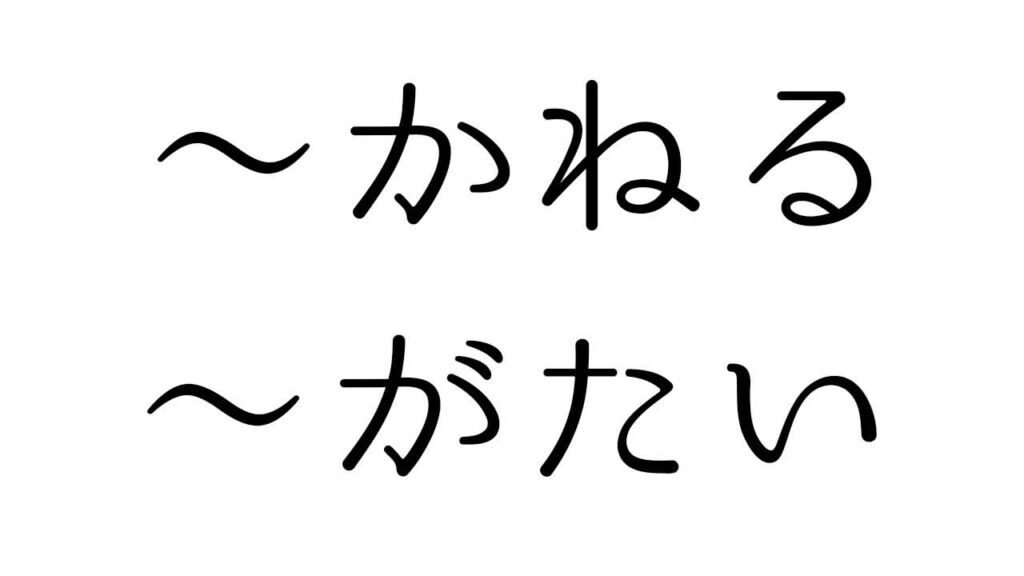

それがしのような一人称は他にもあった?

「それがし」以外にも、かつては多くの“身分別一人称”が存在しました。例を挙げると:

- 拙者:武士が使う「へりくだった私」

- 我(われ)/余(よ):古典文学での一人称

- 朕(ちん):天皇が使う最高位の一人称

- 某(それがし):名を伏せた呼び方、または匿名表現

このような一人称の使い分けは、まさに身分社会・階層社会だった日本の文化的名残です。

そうした武士文化や価値観が西洋とどう違ったのかに興味がある方は、こちらもおすすめです:

👉 武士道と騎士道の違いとは?精神性・死生観・宗教の比較でわかる本質

まとめ:「それがし」は武士の精神が宿る言葉

- 「それがし」は中世〜江戸期にかけて武士が使った古風な一人称

- 現代では死語に近いが、時代劇やゲームで生き続けている

- 語源は諸説あるが、名乗りの控えめ表現が由来とされる

- 武士道の精神や礼儀が凝縮された、日本語らしい一人称のひとつ

次に時代劇を観るときは、ぜひ「それがし」という言葉に注目してみてください。そこに込められた武士たちの“心の在り方”が、きっと聞こえてくるはずです。