海賊とラム酒——。

この組み合わせは、映画や小説、ポップカルチャーに欠かせないアイコンですが、実はそこには歴史的に深い理由があります。

この記事では、海賊がなぜラム酒を愛飲したのか、その歴史的背景と現代に続く文化的影響までわかりやすく解説します。

結論:ラム酒は「保存性・士気・経済価値」の三拍子揃った飲み物だった

- ✅ 長期航海に必要な高保存性

- ✅ 厳しい船上生活のストレス緩和

- ✅ 略奪品・交易品としての高い経済価値

ラム酒は単なる嗜好品ではなく、海賊たちの生存・生活・経済活動に不可欠な存在だったのです。

海賊とラム酒の歴史的な結びつき

17世紀カリブ海:ラム酒誕生の地

- 17世紀、カリブ海諸島は世界最大のサトウキビ生産地

- サトウキビから砂糖を製造する過程で副産物の糖蜜(モラセス)が大量発生

- 糖蜜を発酵・蒸留して作られたのがラム酒

安価で大量生産が可能だったラム酒は、カリブ海地域の象徴的な飲み物となっていきます。

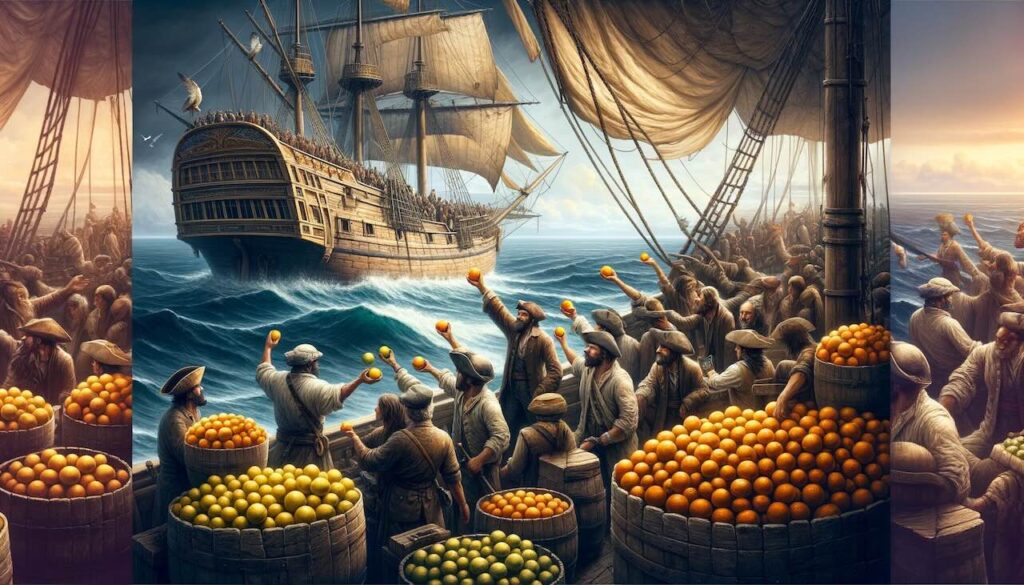

海賊がラム酒を愛した理由

| 理由 | 詳細 |

|---|---|

| 保存性 | 高アルコール度数で腐敗しにくい。長期航海にも耐えた |

| 士気向上 | 船上生活のストレスを癒やし、絆を深める |

| 医療用途 | 外傷の消毒・痛みの緩和、時には柑橘類と混ぜて壊血病対策にも |

| 経済的価値 | 略奪品として人気。港で売れば高値が付いた |

航海中に傷んでしまう水やビールとは異なり、ラム酒は常温でも劣化しにくいため、長い航海には最適でした。

また、略奪したラム酒を売りさばくことで、現金収入源にもなったのです。

ラム酒は「船上の通貨」でもあった

- 海賊仲間同士でラム酒を分配し、船上ルールや罰則の一部として使われることも

- ラム酒が士気維持のための「ボーナス」や「報酬」代わりになるケースもあった

ラム酒は単なる嗜好品ではなく、船上生活を支える社会インフラの一部だったとも言えます。

現代に続く海賊とラム酒のイメージ

ポップカルチャーへの影響

- 映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」シリーズ

- 小説『宝島』や数々の冒険物語

これらの作品では、ラム酒を手に陽気に酔う海賊たちが登場し、自由・冒険・無頼派のイメージを象徴しています。

ハロウィン・テーマパーティーでも定番

- 海賊コスプレにラム酒がセット

- 非日常的な冒険心を体現するアイテムとして浸透

現代ではラム酒は、自由・冒険・非日常の象徴となり、多くの人に親しまれています。

ラム酒ブランドのマーケティング戦略

- バカルディ、キャプテンモルガンなど、海賊・冒険をテーマにしたパッケージや広告展開

- ラム酒を飲むこと=「冒険心に火をつける体験」と位置付け

バカルディ ゴールド ラム 750ml

Amazonで見る

現代でも、海賊のロマンをまとったラム酒ブランドが人気を集めています。

まとめ

- ラム酒は17世紀カリブ海の砂糖産業の副産物として生まれた

- 海賊たちは保存性・士気向上・医療・経済価値の理由でラム酒を愛用

- 現代でも「海賊=ラム酒」というイメージは映画・小説・文化に深く根付いている

- ラム酒は、自由・冒険・非日常を象徴するアイコンになった

ラム酒と海賊の物語は、単なる嗜好品を超えて、歴史と文化の深い交差点に立っています。

次にラム酒を楽しむときは、その背景にある歴史とロマンにもぜひ思いを馳せてみてください。