大航海時代、多くの船乗りが海を越えて未知の世界を目指しました。

その裏側で、「壊血病(かいけつびょう)」という恐ろしい病気が、多くの命を奪っていたことをご存じでしょうか?

この記事では、壊血病がなぜ流行したのか、原因・歴史・克服した英雄たちの活躍までわかりやすく解説します。

結論:壊血病は「ビタミンC欠乏症」だった

- ✅ 原因はビタミンC(アスコルビン酸)の欠乏

- ✅ 長期間の航海中、新鮮な野菜・果物が不足し大量発生

- ✅ 現代では「完全に予防可能な病気」

壊血病とは何か?

壊血病は、コラーゲン合成に必要なビタミンCが不足することで起こる栄養失調症です。

主な症状

- 歯ぐきの出血・腫脹

- 歯の脱落

- 内出血・皮下出血

- 傷の治癒不良

- 倦怠感・筋肉痛

- 重症例では死に至る

壊血病の名称は「血管が壊れる病気」を意味し、血管脆弱化による出血症状が特徴です。

なぜ大航海時代に流行したのか?

① 航海技術の発展が長期航海を可能に

- 15〜17世紀、ヨーロッパで新たな航路開拓が加速

- 数ヶ月〜数年に及ぶ遠洋航海が当たり前に

- 保存食主体の食生活に依存せざるを得なかった

② 食生活の大問題

| 船上食 | 問題点 |

|---|---|

| 硬い乾パン(ビスケット) | 栄養価が偏る |

| 塩漬け肉・干物 | ビタミンCはほぼゼロ |

| アルコール(ビール・ラム酒) | 水代わりに消費 |

冷蔵技術も物流網も未発達の時代、新鮮な果物や野菜は長期間保存できなかったのです。

③ 船医・乗組員も原因を知らなかった

当時はビタミンの概念が存在せず、壊血病の原因すら理解されていませんでした。

この無知が壊血病の大量死を招きました。

海賊も壊血病に苦しんだ?

もちろん海賊たちも例外ではありません。

- 海賊船も航海期間は長期化しがち

- 略奪で新鮮な果物を確保することもあったが十分ではない

- 食料保存や衛生状態も悪く、壊血病に罹患しやすい環境だった

壊血病は貧富・立場を問わず、長期航海する全ての人間に平等に襲いかかっていました。

壊血病克服の英雄たち

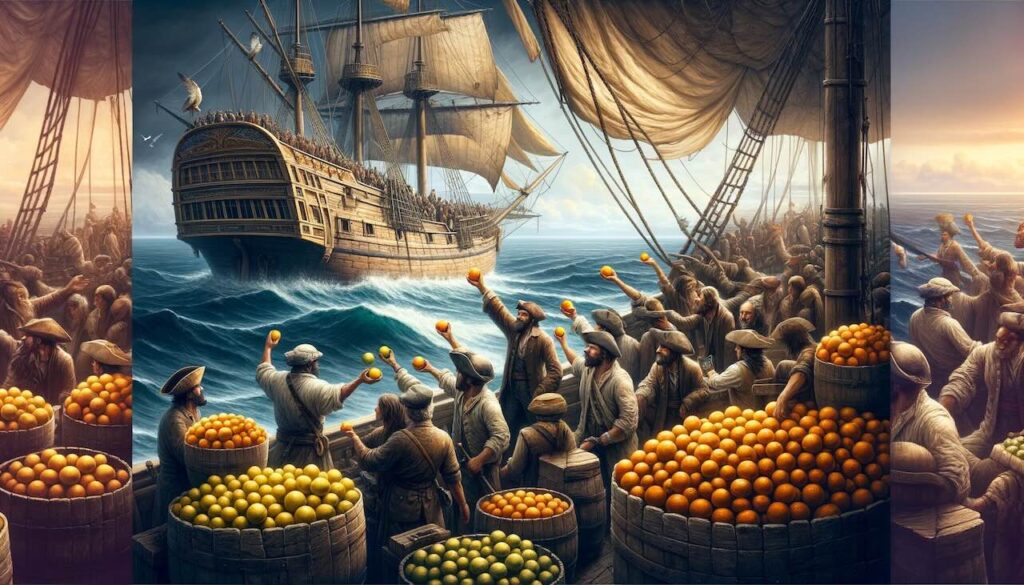

① ジェームス・リンドの画期的実験(1747年)

- 英国海軍の船医リンドが「壊血病の臨床試験」を世界で初めて実施

- 12名の壊血病患者を6グループに分け、異なる治療法を試す

- レモン・オレンジを与えた患者だけが劇的に回復

これにより、壊血病は柑橘類の摂取で予防・治療できることが明らかになりました。

② ジェームス・クック船長の実践

- 1768年、世界一周航海に出発

- レモン汁やザワークラウト(発酵キャベツ)を積極採用

- 壊血病死亡ゼロという驚異的成果を達成

これがきっかけとなり、英国海軍ではレモンジュースの支給が制度化されます。

その後「ライム(lime)」も利用され、イギリス水兵のあだ名「ライミー」の語源にもなりました。

現代の私たちに残る教訓

- ビタミンの発見は「科学的実証と実践」が人類を救った好例

- 栄養不足は現代でも油断できないリスク(例:偏食・加工食品中心生活)

- 適切な栄養管理が健康の基礎であることは今も昔も変わらない

DHC ビタミンC 90日分 (180粒)

Amazonで見る

現代ではサプリメントや流通の発達でビタミンC不足はほぼ防げます。

まとめ

- 壊血病はビタミンC欠乏による古典的栄養失調症

- 大航海時代は長期保存できる新鮮野菜・果物の不足が最大原因

- リンドの実験とクックの実践が歴史的転換点に

- 科学的検証と実践的対策が多くの命を救った

- 現代でも「適切な栄養摂取の大切さ」を学べる事例

壊血病の歴史は、科学の進歩と人間の探究心が結びついた、壮大な栄養学の物語でもあります。