子どものころ、工作で使ったのりの匂いを覚えていますか?不思議と懐かしさが込み上げるあの香り。でも、そものも「のり」って、なぜくっつくのでしょう?スティックのりと液体のりは何が違うのか、どういう材料でできているのか、あらためて考えると意外と知らないことばかり。

今回は、日常生活で何気なく使っている“のり”について、その基本的な仕組みから最新技術まで、身近な科学としてわかりやすく解説します。

結論:のりがくっつくのは「分子の力」と「乾燥による固定化」

のりが物をくっつけるのは、分子間の引力と乾燥によって接着剤が固まり、対象物を固定するからです。種類によって材料や性質に違いがあり、用途に合わせて使い分けるのがポイントです。

のりがくっつく仕組みとは?

のりがくっつくメカニズムは、科学的には以下の3つが主に働いています。

- 分子間力

- のりの成分と対象物の表面分子が引き合う「ファンデルワールス力」など。

- アンカー効果

- のりが紙などの微細な凹凸に入り込み、物理的に絡むように固まる。

- 乾燥・硬化

- 水分や溶剤が蒸発し、残った成分が固化して固定される。

「のりは目に見えない“手つなぎ”をしてるんだよ」と、化学の先生が言っていたのを思い出します。

主な材料:昔はでんぷん、今は合成樹脂も主流

のりに使われている材料は以下のように分類されます。

- でんぷん系(昔ながらののり。自然素材)

- ポリビニルアルコール(PVA)(液体のりに多い)

- ポリビニルピロリドン(PVP)(スティックのりに多い)

- アクリル樹脂(強力接着剤など)

- 添加物:防腐剤・保湿剤・pH調整剤など

現在では、環境や人体への安全性に配慮した素材や技術が多く採用されています。

スティックのり vs 液体のり:用途と特徴の違い

どちらも紙を貼るのに便利ですが、性能には大きな違いがあります。

スティックのり

- 成分:ポリビニルピロリドンなど

- 特徴:手が汚れにくい・持ち運びやすい・乾きが早い

- 向いている用途:書類・工作・軽い紙素材

液体のり

- 成分:ポリビニルアルコールなど

- 特徴:広範囲に塗れる・接着力が強い・乾くまで時間がかかる

- 向いている用途:厚紙や布・大面積・強度重視の用途

シーンによって使い分けるのが賢い選び方です。

技術革新:塗ったところが色で見える「消えいろPiT」

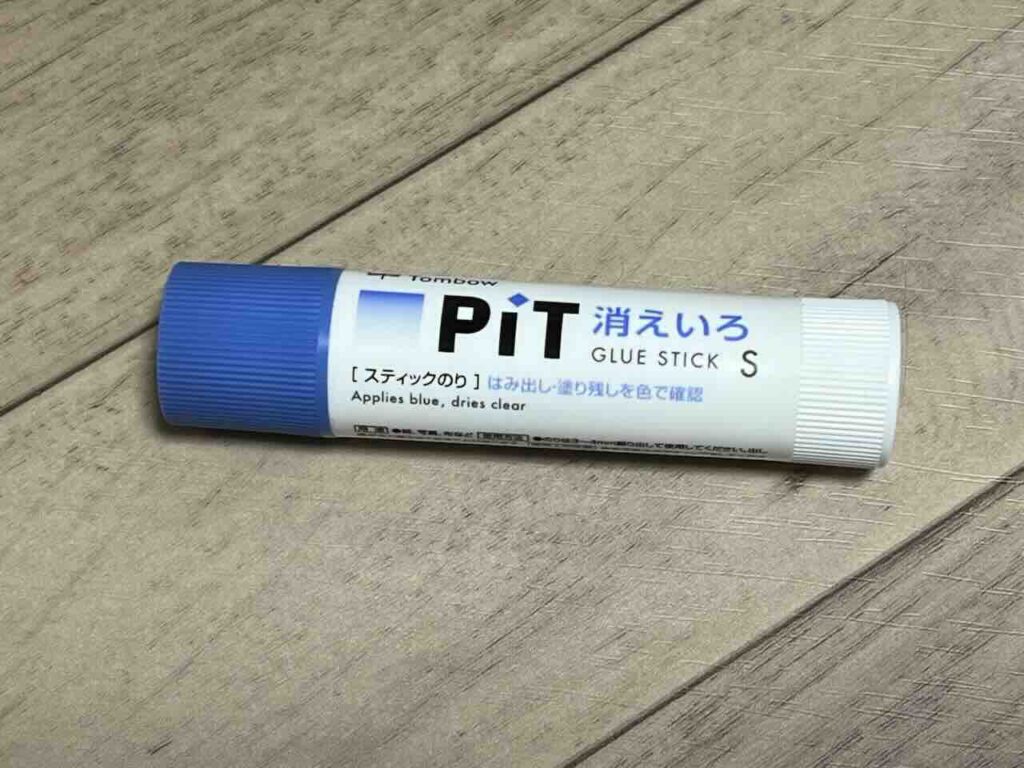

のりの世界にも進化があります。例えば、トンボ鉛筆の「消えいろPiT」。

トンボ鉛筆 スティックのり 消えいろPiT

Amazonで見る

- 塗ったときは青色、乾くと無色

- 塗り残しが一目でわかる

- 紙がよれにくい速乾性

この青色は「pH指示薬」の性質を応用しており、まさに身近な化学の力ですね。

「海苔」との混同に注意?

「のり」と聞いて、食べる海苔を思い浮かべる方もいるかもしれません。実際、食用の海苔にも粘着力があるのは事実ですが、これは別の成分によるもの。

海苔の栄養や健康効果について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考になります。

→ 海苔は体にいい?栄養成分・1日の適量・食べ過ぎの注意点まで徹底解説!

のりを使うときの豆知識

- 湿気に弱い:保管場所は乾燥したところに

- 寒さに弱い:凍るとのり成分が壊れるものも

- 子どもにはPVP系のスティックのりが安全

「のりが乾かない」「うまくくっつかない」と感じたら、素材の相性や使用環境を見直してみましょう。

まとめ:のりは、科学と工夫の結晶

普段当たり前のように使っているのりにも、細かな化学の工夫や技術が詰まっています。

- のりがくっつくのは分子間の力+乾燥の作用

- 材料や用途によってスティック・液体と使い分ける

- 最新技術で「塗りやすさ」「正確さ」「安全性」が進化中

次にのりを使うときは、その小さな容器の中に隠れた科学の世界を思い出してみてください。きっともっと面白く、もっと賢く使えるはずです。