人生って、思い通りにいかないことばかりですよね。突然のトラブル、予想外の幸運——そんな経験、誰しも一度はあるはず。でも、そんな時にふと思い出してほしい美しい言葉があります。

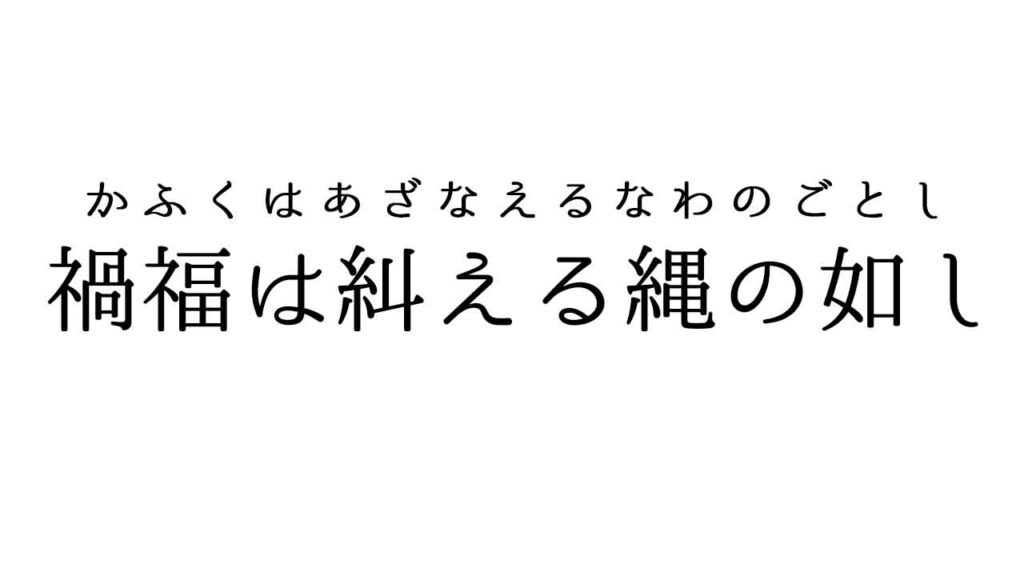

それが、「禍福は糾える縄の如し(かふくはあざなえるなわのごとし)」。

このことわざは、人生の真理を静かに教えてくれる、日本語の名句のひとつです。

ちいかわ 慣用句&故事成語 (KCデラックス)

Amazonで見る

結論:「幸運と不運は、交互にやってくる」のたとえ

この表現の意味はとてもシンプル。

「禍(わざわい)と福(しあわせ)は、縄をなうように交互にやってくる」

つまり、不運ばかりに見える出来事も、実は後の幸運につながる布石かもしれない。逆に、幸運もまた一時のもので、永遠に続くわけではない。そうした「めぐり」の考え方が、この言葉には込められているのです。

語源と由来:漢籍『淮南子(えなんじ)』に登場

このことわざは、中国の古典『淮南子』という書物の一節に由来するとされます。日本でも平安時代から使われており、江戸時代には広く庶民の間に広まりました。

「糾える(あざなえる)」は、縄をよる(撚る)という意味で、右と左、正と負、禍と福——まるでひとつの縄のように、人生に交互に現れる様子を表しています。

縄を撚るように…人生も強くなる

縄って、よく見ると面白い特徴があります:

- 一本では弱いけれど、複数の糸を撚ることで強くなる

- 正反対にねじるからこそ、全体としてバランスが取れる

- 良い糸だけでは強くならない——それが「縄」

人生も同じですよね。苦い経験、失敗、人間関係のもつれ。そういう“負”の糸も、ちゃんと撚り合わせてこそ、「強くて味のある人生」という一本の縄になるのです。

現代の実例:「ピンチがチャンス」になるとき

私の知人のAさんは、小さなカフェを経営していました。ある日、近所に大手チェーン店が出店し、売上は激減。

でも、Aさんはそこで諦めず、「地元農家との提携」「オリジナルメニューの開発」「SNSでの発信強化」などに挑戦。半年後、なんと売上は1.5倍に!

「大手の出店=禍」が、「独自性の確立=福」につながったのです。

このような“反転”は、実は私たちの生活の中にも潜んでいるのではないでしょうか?

実生活に活かす3つのヒント

- ネガティブをメモする

- 失敗や嫌だったことを日記に書き、「その先に何が生まれるか?」を想像してみましょう

- 一歩引いて見る

- 問題に感情的になった時は、「この経験を1年後にどう思っているか?」と自分に問いかけてみる

- 「試練=チャンス」と捉える習慣をつける

- 「この状況は、何を学べというサインだろう?」という視点を持つだけで、気持ちが変わります

この考え方は、「塞翁が馬」の意味、語源、使い方を具体例つきで解説 にも通じています。

人間関係にも効く

- 意見が合わない人との対話が、新しい発想のきっかけになる

- 苦手な人との付き合いが、自分の弱点に気づくきっかけになる

- 思い通りにいかないからこそ、人は謙虚になれる

そんな風に考えてみると、目の前の悩みが少しずつ「贈り物」に見えてくるかもしれません。

まとめ:「糾える縄」を、あなた自身が撚っていこう

人生には、良いことと悪いこと、嬉しいこととつらいことが交互にやってきます。だからこそ、「今のこの禍も、きっと福へとつながっている」——そんな希望を忘れずに、日々を歩んでいきましょう。

次に困ったことが起きたとき、こう問いかけてみてください。

「さて、この出来事は、どんな素晴らしいことに続いているんだろう?」

それが、「禍福は糾える縄の如し」を生きる、第一歩です。

「言いたいこと」から引ける 慣用句・ことわざ・四字熟語辞典 新装版 (東京堂出版)

Amazonで見る