「今日は出かけようと思ってたのに、急に大雨…」そんな経験、ありませんか?

今や私たちの暮らしに欠かせない存在となった「雨雲レーダー」。スマホアプリでサッと確認できる便利なツールですが、その仕組みや精度については意外と知られていません。

この記事では、雨雲レーダーの基本的な仕組み、どのくらい信頼できるのか、そして活用時の注意点まで、わかりやすく解説します!

結論:雨雲レーダーはほぼリアルタイムの「空の情報」

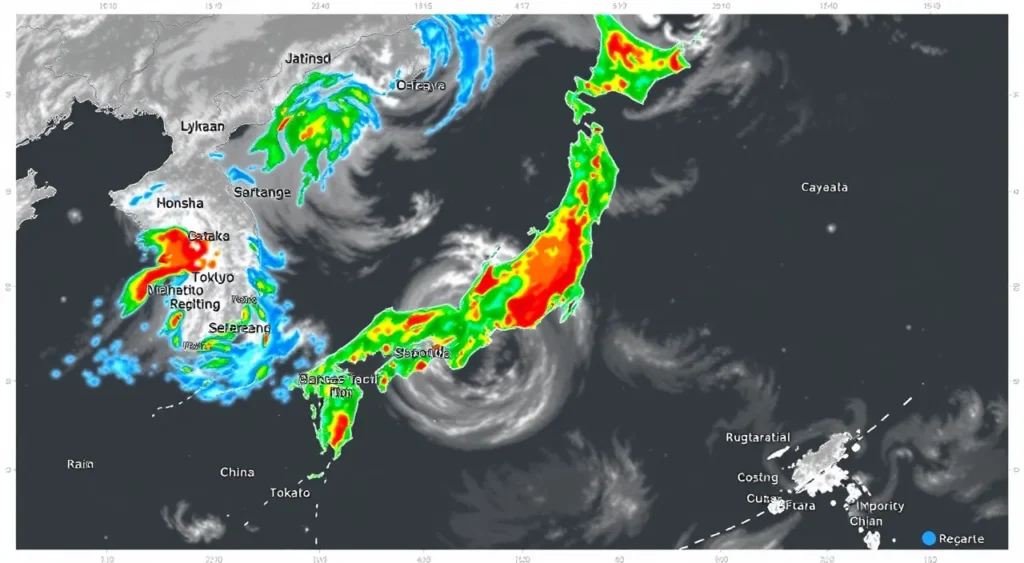

雨雲レーダーは、レーダー観測・衛星データ・気象モデルを組み合わせて「どこに、どのくらいの雨が降っているか」を可視化する仕組みです。

おおむね5〜10分ごとの最新情報が表示され、1時間程度先までの雨の動きも予測可能。ただし、局地的な突発現象(ゲリラ豪雨など)はまだ完全には捉えきれません。

雨雲レーダーってどうやって作られてるの?

主に以下の4つの要素が連携して機能しています:

- 気象レーダー

- 電波を発射し、雨粒に反射して戻ってくる信号を解析

- 反射の強さで「雨の強さ」、遅れで「距離」を測定

- アメダス(地上観測)

- 実際に降った雨量や気温などを地上から計測

- 気象衛星

- 広範囲の雲の分布・動き・温度などを宇宙から観測

- 数値予報モデル

- スーパーコンピュータによって大気の未来の動きを計算

さらに、ドップラー効果を使えば、雨粒の動きや風の流れまで把握できます。

(雨粒が近づいていれば波長は短く、遠ざかっていれば長くなる原理)

色でわかる!雨の強さの目安

雨雲レーダーでは、雨の強さを色で視覚的に伝えています:

- 青:小雨

- 緑:やや強い雨

- 黄:強めの雨(傘が必須)

- 赤:激しい雨(外出は控えるレベル)

- 紫:非常に激しい雨(危険、避難判断が必要)

色の変化を見れば、次に雨が来る時間や強さの目安になります。

精度ってどれくらい?限界もある?

時間の精度

5分〜10分おきに更新されるため、ほぼリアルタイムの情報が得られます。

空間の精度

1〜5km四方での解析が一般的ですが、都市部はより詳細。

Xバンドレーダーなら250m単位の解析も可能です。

予測の限界

1時間先までは比較的信頼できますが、それ以上は急変の可能性が高まります。

特にゲリラ豪雨のような突発現象は予測が難しいです。

詳しくは「ゲリラ豪雨が起きる原因と予測の限界」で解説しています。

技術革新で進化中!

- AIの導入:過去の気象パターンを学習して予測精度が向上中

- フェーズドアレイレーダー:わずか30秒ごとに空を立体観測

- SNS連携:投稿情報を気象庁が参考にする時代へ

「警報級の大雨ってどれくらい?」という記事では、雨量のイメージもわかりやすく解説しています。

活用例:こんな場面で役立つ!

- 通勤・通学の直前チェック

- 屋外イベントの開催判断

- 災害時の早期避難

- 農作業・建設現場の計画調整

特に近年はヒートアイランド現象など都市特有の条件で急な豪雨が増えており、「春の嵐や強風との違い」も理解しておくとより安心です。

使うときの注意点

- 現地の「空の様子」も必ず確認(ズレることあり)

- 山間部などは地形による見落としの可能性も

- 霧や雪はレーダーで正確に捉えられない場合もある

つまり、「便利だけど万能ではない」と心得ておきましょう。

まとめ

雨雲レーダーは、日常生活の安全と快適さに大きく貢献する気象ツールです。

リアルタイムの降雨状況を知り、短時間の予測まで活用できる頼れる存在。ただし、完璧ではない点も踏まえつつ、他の情報と組み合わせて使うことが大切です。

一歩先の天気を読む力を、あなたの味方にしてみませんか?

すごすぎる天気の図鑑 雲の超図鑑

Amazonで見る